はじめに

皆さんは、毎日のコーヒーにどんな水を使っていますか?

コーヒー愛好家の間では「コーヒーは99%が水でできている」とよく言われます。これは単に容量の話ではなく、使用する水の質がコーヒーの味わいを大きく左右するという意味が込められています。

私自身、長年ハンドドリップでコーヒーを淹れる中で、同じ豆、同じ抽出方法でも、使う水によって味わいが驚くほど変化することに気づきました。特に日本は世界的に見ても水質が良いと言われていますが、水道水、浄水器を通した水、ミネラルウォーター、天然水など、選択肢は多岐にわたります。

この記事では、コーヒーに最適な水とは何か、各種類の水がどのようにコーヒーの風味に影響するのか、そして安全性の観点からどの水を選ぶべきかについて、詳しく解説していきます。

水の硬度とコーヒーの関係

硬度とは何か?

まず、水の「硬度」について理解しておく必要があります。硬度とは、水に含まれるミネラル分(主にカルシウムとマグネシウム)の量を示す指標です。

一般的に硬度が低い水を「軟水」、高い水を「硬水」と呼びます。日本の水道水は、地域差はあるものの硬度30〜90mg/L程度で、国際的に見るとほとんどが軟水に分類されます。

硬度の区分は以下のようになっています:

| 区分 | 硬度 (mg/L) |

|---|---|

| 超軟水 | 0〜30 |

| 軟水 | 30〜100 |

| 中硬水 | 100〜300 |

| 硬水 | 300〜600 |

| 超硬水 | 600以上 |

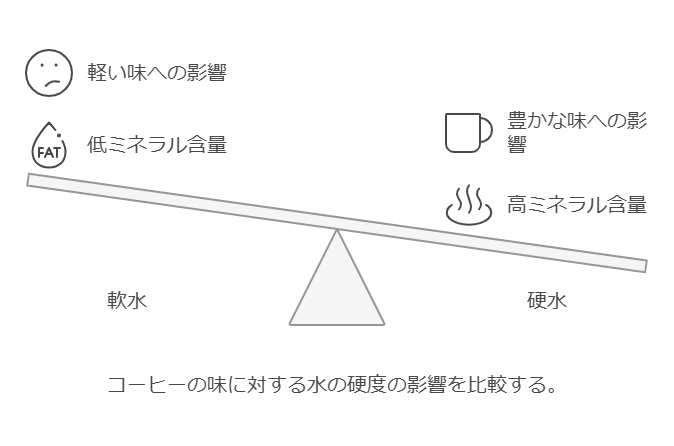

硬度がコーヒーの味に与える影響

水に含まれるミネラル分は、コーヒー豆の成分を抽出する際の溶媒として働きます。このミネラル分の量(硬度)がコーヒーの抽出結果に大きく影響するのです。

軟水(硬度が低い水)の特徴:

- コーヒー本来の風味を引き出しやすい

- 酸味や香りが立ちやすい

- マイルドで飲みやすい味わいになる

- 日本人の味覚に合いやすい

硬水(硬度が高い水)の特徴:

- コクが出て濃厚な味わいになる

- 苦味や渋みが強く出やすい

- ボディ感が増す

- 抽出される成分量が多くなる

特にマグネシウムの含有量が多い水は、コーヒーの苦味成分を強調しやすくなります。そのため、硬度が非常に高い水で淹れたコーヒーは「重たい味わい」になり、豆本来の良さが損なわれることがあります。

逆に、硬度が極端に低い超軟水(硬度10mg/L以下)では、抽出が進まず味が平坦になることもあります。

多くのコーヒー専門家やバリスタは、ハンドドリップコーヒーには硬度30〜80mg/L程度の軟水〜中軟水が理想的だと考えています。この範囲の硬度であれば、コーヒーの風味バランスが最も良くなるとされています。

水の種類別特徴とコーヒーの味への影響

それでは、身近にある各種類の水について、その特徴とコーヒーの味わいへの影響を詳しく見ていきましょう。

1. 水道水

硬度・成分の特徴

日本の水道水は主に地下水や河川水を原水としており、硬度は約30〜80mg/L程度の軟水が多いです。ミネラル(カルシウム・マグネシウム)含有量が比較的少なく、pHは中性程度です。

消毒のために微量の残留塩素(カルキ)が含まれているのが特徴です。これは細菌の繁殖を防ぐために必要なものですが、独特の臭いがあります。

コーヒーの味への影響

水道水は軟水であるため、コーヒーの成分を穏やかに抽出し、マイルドで酸味が立ちやすい傾向があります。本来のコーヒーの香りや味わいを素直に引き出し、日本人好みのすっきりした味に仕上がります。

ただし、水道水特有の塩素臭(カルキ臭)がコーヒーの香りを阻害することがあります。そのため、一度沸かして冷ましたり、浄水器を通したりすることで塩素臭を軽減すると、よりクリアな風味になります。

コーヒー専門家の中には「普通の水道水を沸かして使うのが一番おいしい」という意見も少なくありません。理由は、適度なミネラル分を含みながらも、沸騰させることでカルキ臭が軽減されるためです。

安全性

水道水は水道法により51項目もの水質基準で厳しく管理されており、基本的に安全性は非常に高いです。残留塩素によって雑菌の繁殖も抑制されています。

近年問題となっているPFAS(有機フッ素化合物)についても、厚生労働省は2020年4月に水道水質管理目標設定項目に指定し、「PFOSとPFOAの合計50ng/L以下」を暫定目標値として設定しています。水道事業者はこの基準を満たすよう管理を行っています。

2. 浄水器水

硬度・成分の特徴

家庭用浄水器(活性炭フィルターなど)を通した水は、基本的なミネラルバランスや硬度は元の水道水と大きく変わりません。ただし、一部の浄水器ではイオン交換樹脂により水の硬度が若干低くなる場合があります(カルシウムをカリウムに置換するなどの仕組み)。

主な違いは塩素や微量不純物の除去で、カルキ臭や微粒子が取り除かれます。

コーヒーの味への影響

残留塩素が除去されることで水の匂いがなくなり、コーヒーの香りが際立ちます。軟水の特性は保たれるため、味わいは水道水で淹れた場合と同様にマイルドですが、よりクリアで雑味のない後味になります。

浄水によってコーヒーの「透明感」が増し、雑味やエグミが気にならないため、多くのコーヒー愛好家や専門店で好まれる水です。特に香り高い浅煎りのコーヒーを淹れる際には、浄水器水の効果が顕著に現れます。

安全性

正しく管理された浄水器なら安全性は高いです。活性炭はトリハロメタンなどの一部の有機物や鉛などの重金属を吸着して除去する効果もあります。水道水よりさらに安全性を高めることが可能です。

主要メーカーの浄水器はPFOS/PFOAを80%以上除去する性能が確認されています。ただし、カートリッジの交換時期を過ぎたまま使い続けるとろ材に雑菌が繁殖するリスクがあるため、定期的な交換と手入れが必要です。

3. ミネラルウォーター

硬度・成分の特徴

市販のボトル入り飲用水で、種類は多様です。国内外のさまざまなブランドがあり、硬度にも大きな差があります。

例えば、国内大手の「南アルプスの天然水」は硬度約30mg/Lと軟水、フランス産の「エビアン」は約304mg/Lの中硬水、同じくフランス産の「コントレックス」は約1468mg/Lという超硬水です。

ボトル入りのため塩素は含まれず、含まれるミネラルやpHは水源に由来します。

コーヒーの味への影響

硬度の違いが味に大きく反映されます。軟水系のミネラルウォーター(硬度100未満)なら、水道水と同様にコーヒー本来の風味を引き出しやすく、酸味や香りのバランスが良い味になります。

一方、硬水系のミネラルウォーターを使うと抽出される成分量が多く、濃厚でボディの重いコーヒーになりがちです。特にマグネシウムの含有量の多い水は苦味成分を強調しやすくなります。

高硬度の水では酸味やフレーバー、香りが十分に引き出されず、苦渋味が前面に出る傾向があります。実験でも、硬度が非常に高い水で淹れたコーヒーは「重たい味わい」で、豆本来の良さが損なわれると報告されています。

コーヒー用途には硬度30〜80mg/L程度の軟水〜中軟水が理想的とされ、実際にその範囲のミネラルウォーターを選ぶバリスタも多いです。

安全性

国内で流通するミネラルウォーターは食品衛生法に基づいて定められた「清涼飲料水(水)」の基準を満たしています。原水の段階で水道法水質基準に準じた項目検査が行われ、基準を超える有害物質が検出された水は商品化されません。

そのため、重金属や農薬など有害物質の含有量は微量で安全性は高いと言えます。PFASについても、国内の主要ブランドでは検出報告はなく、安全と考えてよいでしょう。

無殺菌でボトリングされた製品では発売後に熱処理やろ過滅菌が行われており、細菌管理も行われています。ただし、塩素無添加のため開封後は冷蔵保存し早めに使い切るなど取り扱いに注意が必要です。

4. 天然水

硬度・成分の特徴

「天然水」は特に日本国内の特定の天然水源から採取されたナチュラルミネラルウォーターを指し、各産地ごとに硬度や含有成分が異なります。

一般に日本の天然水は軟水傾向ですが、地域によって硬度に幅があります。例えば、「南アルプス」は約30mg/Lと非常に軟らかい水が多い一方、「阿蘇」(熊本)は約80mg/Lとやや高いです(ただし100未満なので軟水の範囲内)。

いずれも地下深くから汲み上げられた水で、カルシウムやマグネシウム以外にもカリウムなど、地質由来のミネラルが含まれます。基本的にろ過・沈殿以外の加工をしていない純粋な水です。

コーヒーの味への影響

日本の天然水は軟水が中心のため、コーヒー抽出に使っても雑味のないクリアな味になりやすく、多くのコーヒーにマッチします。

北アルプスや奥大山のように硬度が非常に低い水では、繊細でスッキリした味わいになる一方、浅煎り豆では酸味が際立ち過ぎる場合もあります。

一方、阿蘇のような程よいミネラル分を含む水(硬度80mg/L程度)では口当たりがまろやかになり、バランスの良いコーヒーが淹れられるという評価もあります。

総じて、日本の天然水はコーヒーに適した癖のない味と言えます。

安全性

天然水もミネラルウォーター類として食品衛生法規格基準に適合しています。特定の水源からボトリングされるため、水質管理は厳重で、定期的に水質検査が行われています。

地層由来のフッ素やヒ素などについても基準値内に収まるよう管理されています(例:ヒ素は0.01mg/L以下など、水道水と同等の基準が適用)。

PFASのような人工汚染物質が混入する可能性はごくわずかで、山間部の水源では検出報告はありません。こちらも無塩素のため、開封後の取り扱いに注意すれば安全に飲用可能です。

主要水質の比較表

以上の特徴を踏まえ、主要な項目で4種類の水を比較表にまとめます。

| 水の種類 | 硬度・成分 | コーヒーの味への影響 | 安全性・注意点 |

|---|---|---|---|

| 水道水 | 軟水(多くの地域で硬度30~80mg/L程度)<br>カルシウム・マグネシウム含有<br>残留塩素あり | マイルドで飲みやすい味<br>酸味や香りが素直に出る<br>※塩素臭があると香りを抑えるため要注意 | 公的基準で厳しく管理され安全<br>塩素で細菌増殖抑制<br>PFASも50ng/L以下に管理 |

| 浄水器水 | 軟水(硬さは元の水道水と同程度)<br>カルキ・微粒子を除去<br>製品によりわずかに軟化 | 塩素臭が消えクリアな風味<br>雑味が少なくコーヒー本来の香味が現れる<br>透明感のある味わい | 不純物低減でより安心<br>主要浄水器はPFOS/PFOAを80%以上除去<br>カートリッジ管理が必要 |

| ミネラルウォーター | 硬度は銘柄により様々(数十~数百mg/L)<br>国内品は軟水系が多い<br>無塩素 | 軟水なら酸味・香りのバランス良好<br>硬水は苦味や渋味が強まりやすい<br>非常に硬い水は過抽出気味で重い味わいに | 食品基準適合で安全性が高い<br>重金属等は基準内<br>無塩素のため開封後は早めに使用すべき |

| 天然水 | 国内特定水源の天然水<br>硬度10~80mg/L程度(軟水)<br>無処理・無塩素 | 癖がなく雑味なし<br>軟水なのでマイルドでクリア<br>硬度高め(阿蘇など)はコクあり | 厳選された水源で安全<br>定期検査実施<br>無塩素のため開封後は早めに使用 |

PFAS(有機フッ素化合物)と水の安全性

近年、水道水や環境中の有機フッ素化合物(PFAS)汚染が世界的に問題視されています。ここでは、PFASの問題と水の安全性について詳しく見ていきましょう。

PFASとは

PFASには、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)など多くの種類があり、難分解性かつ持続性を持つため環境中に長期間残留しやすい物質です。

これらの物質は、防水加工や消火剤など様々な用途で使用されてきましたが、健康への悪影響が懸念されています。

日本における水道水のPFAS管理

日本国内でも過去に工場や米軍基地周辺での地下水汚染事例が報告されましたが、現在は以下のような対応がとられています:

- 厚生労働省は2020年4月、PFOSおよびPFOAを水道水質管理目標設定項目に指定

- 「PFOSとPFOAの合計50ng/L以下」を暫定目標値として設定

- この値は、体重50kgの人が一生毎日2リットルの水を飲んでも健康影響が出ない濃度として算出されたもの

水道事業者は原水・浄水について定期的にPFOS/PFOA濃度をモニタリングしており、もし50ng/Lを超える原水があれば取水停止や水源切り替えを行い、水道水としては50ng/L以下を確保しています。

実際、令和2~4年度の全国調査でも、一部原水で基準超過例がありましたが、浄水処理後の蛇口水では全て50ng/L以下であることが確認されています。東京や横浜など大都市でも給水栓での検出値は大幅に50ng/L未満で安全と報告されています。

ミネラルウォーターとPFAS

日本国内の市販飲料水(ペットボトル)では、PFASについての公表基準はありませんが、製造時に使用する原水が飲用適合(水質基準内)であることが前提とされています。

そのため、市販のミネラルウォーターや天然水でPFASが問題になったケースは今のところありません。特に山間部の水源から採取される天然水では、人工汚染物質の混入リスクは非常に低いと考えられます。

浄水器によるPFAS除去

どうしてもPFAS残留が心配な場合は、浄水器の活用が有効です。一部の高度な浄水システム(例えば逆浸透膜式やNSF認証取得の浄水器)ではPFASに対して高い除去効果があります。

主要な浄水器メーカーの製品でも、PFOS/PFOAを80%以上除去する性能が確認されています。日常的には基準内で安全とはいえ、より安心を求める方は浄水器で二次処理することも一つの選択肢でしょう。

その他の水の安全性について

PFAS以外にも、水に含まれる可能性のある有害物質や安全性について簡単に解説します。

重金属類

水道水では鉛やヒ素、六価クロムなど重金属は厳しい基準で管理されており、ほとんど検出されません。ミネラルウォーター類も同様で、ヒ素については0.01mg/L以下など食品衛生法成分規格が定められており、製品中に基準を上回る重金属が含まれることはまずありません。

塩素副生成物

水道水中の有機物と塩素の反応でトリハロメタンなどの副生成物が発生します。基準では総トリハロメタン0.1mg/L以下が維持されており、水道水では基準内に収まっています。浄水器の活性炭フィルターはこれらの副生成物を減らす効果があります。

細菌・微生物

水道水は残留塩素により殺菌されていますが、浄水器通過後やボトル水では塩素がないため、雑菌管理に注意が必要です。浄水器のフィルターは定期交換しないと内部でバクテリアが繁殖する恐れがあります。また、ボトル水も開封後は冷蔵保存し、なるべく早く使い切るようにしましょう。

マイクロプラスチック

最近話題のマイクロプラスチックについては、水道水・ボトル水ともに極微量ながら検出例の報告がありますが、現状健康影響は不明であり、公的基準も定められていません。気になる場合は、浄水器で活性炭ろ過することである程度除去できる可能性があります。

おいしいコーヒーを淹れるための水選び〜実用的なポイント〜

最後に、ハンドドリップでおいしいコーヒーを淹れるための水選びのポイントを整理します。身近に入手しやすく、かつコーヒーの味に悪影響を与えにくい水を選ぶことが大切です。

味重視なら「軟水」を選ぶ

基本的に日本の水道水や国内の天然水・軟水ボトル水であればコーヒーの味を損ねる心配は少なく、豆本来の風味を生かしやすいです。特別に硬度の高い水を使う必要はありません。

ラベルに表示されている硬度がある場合は100mg/L未満(できれば30~80mg/L前後)のものを目安にしましょう。日常では、水道水をしっかりと沸かしてカルキ臭を飛ばしたものが最も手軽で安定した選択と言えます。

実際、コーヒー専門家の中には「普通の水道水を沸かして使えるのが一番おいしい」という意見もあります。

浄水器で風味アップと安心感

自宅の水道水の匂いが気になる場合や、さらに安心して美味しい水を使いたい場合は、家庭用浄水器の利用がおすすめです。活性炭フィルターで塩素臭や微細な不純物を除去するだけで、コーヒーの香り立ちが良くなります。

またPFASなど目に見えない化学物質も軽減できるため、安全面での不安も和らぎます。最近の置き型やポット型の浄水器は手頃な価格で導入できるので、コスト面でも負担は大きくありません。

ボトル水は軟水系をセレクト

ペットボトルの水を使う場合、国内の天然水ブランド(例:南アルプスの天然水、六甲のおいしい水など)や海外でも軟水のもの(例:ボルヴィック硬度60mg/L、クリスタルガイザー硬度38mg/Lなど)はコーヒーとの相性が良いです。

一方、エビアン(硬度304mg/L)や硬度1000mg/Lを超えるヨーロッパの鉱泉水は、ミルクを入れた濃厚なコーヒーを淹れたい場合以外は避けた方が無難です。

軟水のボトル水は災害備蓄用にもなり入手性も高いため、日常用と兼ねてストックしておいても良いでしょう。

コーヒー豆の焙煎度合いに合わせた水選び

コーヒー豆の焙煎度合いによっても、相性の良い水は変わります:

- 浅煎りコーヒー:酸味や香りを楽しむ浅煎りのコーヒーは、超軟水よりも少しミネラル分のある軟水(硬度30〜50mg/L程度)が良いでしょう。硬度が極端に低いと味が薄く感じられることがあります。

- 中煎りコーヒー:最もバランスが取りやすく、硬度30〜80mg/L程度の軟水が適しています。

- 深煎りコーヒー:苦味やコクを楽しむ深煎りコーヒーは、やや硬めの水(硬度80〜100mg/L)でも良い結果が得られます。

コストと利便性のバランス

水選びには、コストや利便性も考慮しましょう:

- 水道水:ほぼ無料で使え、沸かす手間以外のコストはかかりません。

- 浄水器:カートリッジ代がコストとなりますが、1リットルあたり数円〜十数円と経済的です。

- ミネラルウォーター:1本あたりのコストは高くなりますが、手軽さがあります。

自分のライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる方法を選ぶことが大切です。

コーヒー水事情〜実践編〜

個人的な経験から、家庭でのコーヒー用水の実践例をご紹介します。

日常使いはポット型浄水器

毎日のコーヒーには、ポット型浄水器が手軽で便利です。水道水を注いでしばらく待つだけで、カルキ臭のないクリアな水が手に入るので重宝します。カートリッジは数か月に一度交換すればOKなのでお手入れも簡単です。

この浄水器水で淹れるコーヒーは、特に香りがよく立ち、雑味のない味わいになります。焙煎している浅煎りのエチオピア産コーヒー豆は、フルーティーな香りが特徴ですが、浄水器の水を使うことでその香りがより豊かに感じられます。

設置型浄水器とコーヒーの味

日常的にポット型浄水器を使用していますが、より本格的なコーヒーを楽しむ方の中には設置型浄水器を導入している方も多くいます。ここでは、各種設置型浄水器の特徴とコーヒーへの影響について解説します。

1. 蛇口直結型浄水器

硬度・成分の特徴 蛇口に直接取り付けるタイプの浄水器です。活性炭フィルターを主体としたものが多く、残留塩素や微粒子、一部の有害物質を除去します。水の硬度自体はほとんど変わりませんが、不純物が取り除かれることで水の味わいはクリアになります。

コーヒーの味への影響 ポット型浄水器と同様に、カルキ臭の除去によりコーヒーの香りが引き立ち、雑味のないすっきりとした味わいになります。フィルターの種類によっては微細な粒子も除去するため、より透明感のある仕上がりになることもあります。

安全性と利便性 設置が比較的簡単で、スイッチ一つで浄水と原水を切り替えられるモデルが多いです。カートリッジ交換の目安は3〜4ヶ月程度で、定期的な交換により安全性を維持できます。直結型は常に新鮮な水を浄化するため、ポット型より衛生面で優れています。

2. アンダーシンク型浄水器

硬度・成分の特徴 シンク下に設置し、専用の水栓から浄水を供給するタイプです。複数のフィルターを組み合わせた多段階ろ過システムが一般的で、活性炭に加えて中空糸膜やセラミックフィルターなどを採用しているモデルも多いです。

基本的な硬度は変わりませんが、より多くの不純物を除去できるため、水の純度は高くなります。高級モデルでは微量の重金属や農薬なども除去可能です。

コーヒーの味への影響 多段階ろ過により水の純度が高まるため、コーヒー本来の風味がより鮮明に引き出されます。特に繊細な香りを持つ高級豆や浅煎りコーヒーとの相性が良く、複雑なフレーバーノートが感じられるようになります。

実際に、一部のスペシャルティコーヒーショップでは高性能なアンダーシンク型浄水器を導入し、豆の個性を最大限に引き出しています。

安全性と利便性 設置には工事が必要ですが、一度設置すれば専用水栓から常に浄水が使える利便性があります。フィルター交換の頻度は使用量や水質により異なりますが、6ヶ月〜1年程度が一般的です。複数のフィルターで様々な有害物質を除去するため、安全性は高いと言えます。

3. πウォーター(パイウォーター)と電解水

硬度・成分の特徴 πウォーターは特殊なセラミックやミネラル石を通過させることで水の分子集合体(クラスター)を小さくし、浸透性を高めたとされる水です。電解水は電気分解により生成されるアルカリ性の水で、微量のミネラルイオンが含まれています。

いずれも科学的な効果については諸説ありますが、水の物性を変化させることで味わいに違いを生み出すとされています。硬度自体は元の水道水とあまり変わりませんが、πウォーターは若干ミネラル分が増加する場合があります。

コーヒーの味への影響 πウォーターや電解水の愛好者からは「まろやかな口当たりになる」「苦味が和らぐ」という意見がある一方、科学的な検証では明確な違いを示すデータは限られています。

一部のコーヒー愛好家の間では、πウォーターで淹れたコーヒーは「丸みのある味わい」になると評価する声もありますが、個人の好みや感覚に左右される部分が大きいでしょう。

安全性と利便性 基本的に水道水を元にしているため、安全性は水道水と同等です。ただし、πウォーター装置や電解水生成器は定期的なメンテナンスが必要で、適切に管理されていないと菌の繁殖リスクがあります。

設置型のπウォーター装置は高価なものが多いですが、安価なレンタルプランもあります。(2025年3月現在)コスト面での検討とともに、科学的効果の実証も考慮して選びましょう。

4. RO(逆浸透膜)浄水器

硬度・成分の特徴 逆浸透膜(Reverse Osmosis)という極めて細かい膜を使用し、水分子以外のほとんどの物質を除去する高度な浄水システムです。不純物だけでなく、ミネラル分もほぼ完全に除去するため、硬度がほぼゼロの超軟水になります。

水道水から99%以上の不純物を除去できるため、純度は非常に高くなります。一部のモデルでは、後段でミネラル添加機能を持つものもあります。

コーヒーの味への影響 RO水は極めて純度が高く、コーヒー豆との化学反応が非常にダイレクトになります。そのため、豆の特性がストレートに表れる反面、硬度がほぼゼロであることから抽出効率が下がり、風味が平板になることもあります。

プロのバリスタの中には「RO水はミネラル分が少なすぎてコーヒーの風味バランスが取りにくい」という意見もあります。実際、ミネラル分がほとんどない水では、豆の酸味成分や苦味成分が十分に抽出されないことがあります。

そのため、一部のコーヒー専門店ではRO水にミネラルを添加し、理想的な硬度(30〜80mg/L程度)に調整してコーヒーを抽出しています。

安全性と利便性 安全性は非常に高く、PFAS、重金属、農薬などほぼすべての有害物質を除去できます。ただし、設置工事が必要で、維持費も比較的高額です。また、浄水の過程で多量の排水が発生するため、環境面での考慮も必要です。

RO水は個人的には推奨しておりません。

特殊な水とコーヒー〜実験編〜

様々な水でコーヒーを淹れる実験を行いました。同じエチオピア・イルガチェフェ産の豆を使用し、抽出方法も統一して比較しました。

浄水器水(標準):クリアでフルーティーな香りが際立ち、酸味と甘みのバランスが良好。

RO水:香りは控えめで、酸味も抑えられた印象。全体的に味わいが薄く感じられた。

硬水(エビアン):コクは増したが苦味が強調され、繊細な香りが抑えられた印象。

πウォーター:標準の浄水器水と比較して大きな違いは感じられなかったが、わずかにまろやかさを感じる場面も。

この実験からも、コーヒーには硬度30〜80mg/L程度の軟水が最もバランスが良いという結論に至りました。

総合評価と推奨

様々な種類の水を検討した結果、日常的なコーヒー用途には以下をおすすめします:

- 蛇口直結型またはアンダーシンク型浄水器:コスト効率と味のバランスに優れており、多くのコーヒー愛好家に適しています。

- ポット型浄水器:手軽さと価格の手頃さから、入門者や普段使いに最適です。

- 軟水ミネラルウォーター:外出先や非常時、あるいは特別なコーヒーを淹れる際の選択肢として。

πウォーターやRO水については、個人の好みや予算に応じて検討する価値はありますが、コストパフォーマンスや科学的根拠の観点からは、一般的な活性炭フィルター浄水器で十分満足できるでしょう。

最終的には、自分の好みのコーヒー味わいに合った水を見つけることが大切です。ぜひ様々な水を試して、あなただけのベストな組み合わせを探してみてください。

コメント